当前,我国正处在加快建设航天强国、网络强国的关键时期。随着二十届四中全会的胜利召开和“十五五”规划逐步启动,卫星互联网作为新型信息基础设施的重要组成部分,被赋予更深远的战略意义。其在构建“天地一体”信息网络、推动数字经济发展、提升国家综合竞争力等方面的作用日益凸显。本报告基于国家最新战略导向,聚焦卫星互联网产业链的结构性机遇,深入分析上游火箭发射与卫星制造、中游星座部署、下游终端与应用服务等关键环节的发展态势,并重点探讨装备制造企业如何依托自身制造优势,精准切入这一高速增长的新兴赛道,助力国家实现高水平科技自立自强与产业链现代化升级。

市场机会与投资潜⼒分析

产业链总体市场规模与增⻓趋势

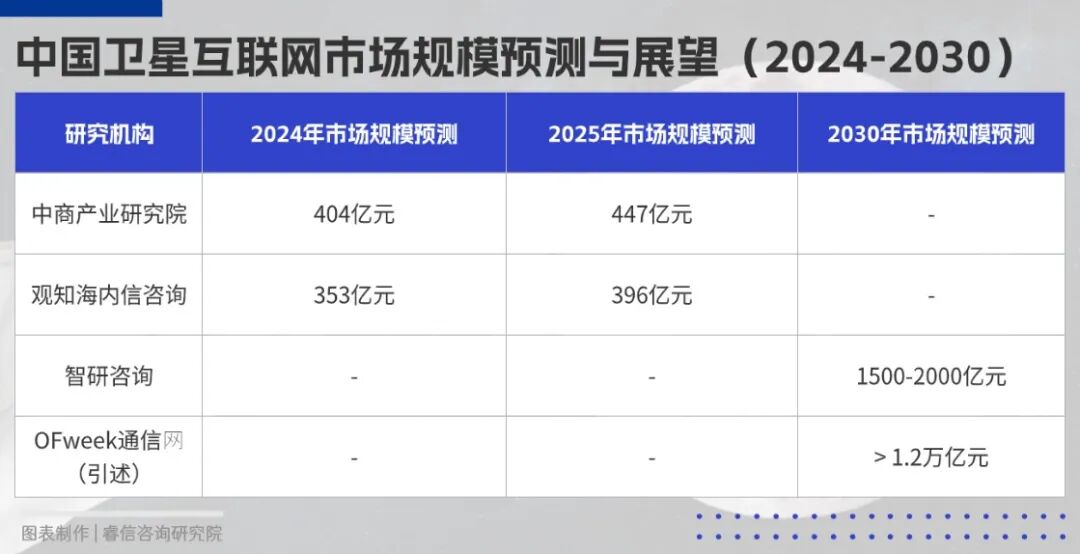

■ 中国卫星互联⽹市场规模预测(2024-2030年)

中国卫星互联⽹⾏业正处于政策与技术双轮驱动的快速发展通道,市场规模呈现出持续且显著的增⻓态势。根据中商产业研究院的预测数据,2024年中国卫星互联⽹⾏业市场规模已达到404亿元⼈⺠币,并预计在2025年进⼀步增⾄447亿元,期间的年均复合增⻓率(CAGR)⾼达11%。这⼀增⻓趋势反映了国家将卫星互联⽹定位为“新基建”和战略性新兴产业后,产业投⼊和市场需求的集中释放。另⼀家研究机构观知海内信咨询的数据也印证了这⼀增⻓轨迹,其报告显示,中国卫星互联⽹市场规模从2020年的266亿元稳步增⻓⾄2024年的353亿元,并预测在2025年将达到396亿元。尽管不同机构的统计⼝径和预测模型存在细微差异,但总体趋势⾼度⼀致,即中国卫星互联⽹市场在未来数年内将保持两位数的⾼速增⻓。

展望未来,随着“GW星座”和“千帆星座”等国家级重⼤项⽬的全⾯部署,以及下游应⽤场景的不断丰富,市场增⻓的想象空间将进⼀步打开。智研咨询的预测更为乐观,认为到2030年,中国低轨卫星市场规模有望突破千亿级,甚⾄达到1500亿⾄2000亿元的规模。这⼀预测的背后,是卫星互联⽹从试验验证阶段迈向规模化商⽤的关键跃迁。特别是⼯信部明确提出到2030年实现⼿机直连卫星等新型业务规模应⽤,发展卫星通信⽤户超千万的⽬标,为市场需求的爆发式增⻓提供了明确的政策指引。届时,卫星互联⽹将深度融⼊交通、能源、应急、物联⽹等国⺠经济关键领域,成为赋能数字经济与全球通信的关键基础设施,其市场潜⼒将得到全⾯释放。

■ 全球卫星互联⽹市场规模与增⻓驱动⼒

全球卫星互联⽹市场同样展现出强劲的增⻓潜⼒,其发展主要由偏远地区⽇益增⻓的互联⽹接⼊需求、物联⽹设备的爆炸式增⻓以及传统地⾯⽹络覆盖的局限性共同驱动。根据Business Research Insights的预测,全球卫星互联⽹服务市场规模预计将从2025年的41.22亿美元增⻓到2034年的128.86亿美元,年复合增⻓率显著。这⼀增⻓的核⼼驱动⼒在于,全球仍有⼤量⼈⼝和企业位于地⾯光纤和移动⽹络⽆法有效覆盖的区域,卫星互联⽹凭借其⼴覆盖、不受地理条件限制的独特优势,成为弥合“数字鸿沟”的关键技术。特别是在农村和服务⽋缺的地区,卫星互联⽹为教育、医疗、远程⼯作等提供了基础保障,市场需求极为旺盛。

技术进步是推动全球市场规模扩张的另⼀⼤引擎。以SpaceX的Starlink为代表的低地球轨道(LEO)卫星星座,通过⼤规模部署和先进的星间链路技术,显著降低了⽹络延迟,提升了数据传输速率,使其服务体验越来越接近地⾯宽带,从⽽极⼤地拓展了应⽤场景。此外,⾼通量卫星(HTS)技术的发展也使得单颗卫星的通信容量⼤幅提升,有效降低了单位带宽的成本,使得卫星互联⽹服务在经济上更具可⾏性。北美地区,特别是美国,凭借在LEO星座领域的巨额投资和领先的技术优势,⽬前占据了全球市场的主导地位,市场份额接近45%。然⽽,随着欧洲、中国等国家和地区加速布局,全球竞争格局将⽇趋激烈,市场增⻓也将呈现多元化趋势。

■ 产业链各环节价值量分布:地⾯设备与运营服务占主导

从产业链的价值分布来看,卫星互联⽹呈现出典型的“哑铃型”结构,即上游的卫星制造与发射环节,以及下游的地⾯设备与运营服务环节占据了绝⼤部分市场价值,⽽中游的卫星运营本身虽然⾄关重要,但其直接产⽣的经济价值占⽐相对较⼩。根据东⽅财富⽹引⽤的产业链数据,地⾯设备制造和卫星运营服务是整个产业链中价值量最⾼的两个环节,合计占⽐超过90%。具体来看,地⾯设备环节的市场规模占⽐⾼达51.59%,⽽卫星运营及服务环节的市场规模占⽐为40.30%。这⼀结构清晰地表明,卫星互联⽹的商业价值最终需要通过⾯向终端⽤户的服务和硬件设备来实现。

上游的卫星制造和卫星发射环节虽然不可或缺,但其市场规模占⽐相对较⼩,分别为5.62%和2.49%。这主要是因为这两个环节属于重资产、⾼技术壁垒的领域,市场参与者相对集中,且其价值更多地体现在为整个系统提供基础设施⽀持,⽽⾮直接⾯向消费市场。然⽽,随着低轨星座进⼊密集组⽹阶段,对卫星批量化⽣产和低成本发射的需求急剧增加,上游环节的市场规模和技术重要性也在迅速提升。例如,中商产业研究院预测,仅中国卫星制造⾏业的市场规模就将从2024年的111亿元增⻓到2025年的131亿元。对于⼤型装备制造企业⽽⾔,这意味着⽆论是上游的卫星制造,还是下游的地⾯设备,都存在着巨⼤的市场切⼊机会。

上游:可回收⽕箭市场分析

■ 市场规模与增⻓预测

可回收⽕箭作为降低卫星发射成本、实现⼤规模星座部署的关键技术,其市场前景与卫星互联⽹的发展紧密相连。全球商业发射市场规模正在稳步增⻓,预计到2025年将达到120亿美元。在这⼀市场中,中国正扮演着越来越重要的⻆⾊。随着“星⽹”等国家重⼤⼯程的推进以及商业航天公司的崛起,中国的卫星发射需求急剧增加。据预测,中国在全球商业发射市场的占⽐有望从⽬前的⽔平提升⾄25%。这意味着,到2025年,中国相关的⽕箭发射市场规模可能达到30亿美元左右。这⼀增⻓主要得益于低轨卫星星座的加速建设。例如,中国的GW星座和G60千帆星座等巨型星座计划,预计在未来⼏年内将发射超过万颗卫星,这将产⽣巨⼤的发射需求。可回收⽕箭技术通过实现⽕箭的重复使⽤,能够显著降低单次发射成本,从⽽在市场竞争中占据绝对优势。因此,掌握可回收⽕箭技术的企业,⽆论是国家队还是⺠营公司,都将在未来的发射市场中获得巨⼤的商业机会。

■ 投资机会:发射需求激增与成本下降

可回收⽕箭技术的核⼼投资价值在于其能够从根本上改变卫星发射的经济模型。传统的⼀次性⽕箭发射成本⾼昂,极⼤地限制了卫星星座的部署规模和速度。⽽可回收⽕箭通过重复使⽤⼀级⽕箭等核⼼部件,可以将发射成本降低⼀个数量级。SpaceX公司的“猎鹰”系列⽕箭已经证明了这⼀点,其可重复使⽤技术使其在全球发射市场中占据了主导地位。在中国,随着卫星互联⽹建设的全⾯提速,发射需求正呈现爆发式增⻓。从2024年7⽉到8⽉,短短⼀个⽉内,中国就发射了6组低轨卫星,显示出加速组⽹的决⼼。这种需求的激增为可回收⽕箭技术提供了⼴阔的试验和应⽤舞台。对于投资者⽽⾔,这意味着巨⼤的市场机会。投资可回收⽕箭的研发和制造,不仅可以直接获得发射订单,还可以通过技术授权、服务合作等⽅式分享产业链的价值。此外,随着技术的成熟和发射频率的提⾼,可回收⽕箭的边际成本将进⼀步下降,形成正向循环,进⼀步巩固其在市场中的竞争优势。因此,对于那些致⼒于降低航天成本、推动太空经济发展的企业和资本来说,可回收⽕箭领域⽆疑是⼀个极具吸引⼒的投资⽅向。

■ 潜在⻛险:技术壁垒与⾼昂研发成本

尽管可回收⽕箭市场前景⼴阔,但其背后也伴随着巨⼤的技术壁垒和⾼昂的研发成本,这是投资者必须正视的潜在⻛险。可回收⽕箭技术涉及复杂的系统⼯程,包括精确的制导与控制、发动机多次点⽕、热防护系统、着陆⽀撑结构等多个关键技术环节。任何⼀个环节的技术瓶颈都可能导致整个项⽬的失败。例如,⽕箭在返回⼤⽓层时需要承受极⾼的温度和冲击⼒,对热防护材料和结构设计提出了严苛的要求。此外,发动机的多次启动和深度节流能⼒也是实现垂直起降回收的核⼼技术,研发难度极⼤。这些技术壁垒意味着,进⼊可回收⽕箭领域需要⻓期、持续且巨⼤的研发投⼊。从设计、试验到发射验证,每⼀个环节都需要耗费⼤量的资⾦和时间。对于⺠营企业⽽⾔,这种⾼昂的研发成本可能会带来巨⼤的财务压⼒,甚⾄导致项⽬因资⾦链断裂⽽失败。即便是对于国家队,也需要在国家战略层⾯进⾏统筹规划和资源调配。因此,投资可回收⽕箭领域,不仅需要有雄厚的资本实⼒,还需要有深厚的技术积累和强⼤的⻛险承受能⼒。

中游:卫星互联⽹星座部署

■ 卫星制造市场规模与增⻓潜⼒

随着“GW星座”和“千帆星座”等巨型低轨卫星互联⽹项⽬进⼊实质性建设阶段,中国卫星制造业正迎来前所未有的发展机遇,市场规模和增⻓潜⼒均⼗分可观。根据中商产业研究院的数据,中国卫星制造⾏业的市场规模已从2020年的78亿元稳步增⻓⾄2024年的111亿元,年均复合增⻓率达到9.2%。该机构进⼀步预测,到2025年,这⼀市场规模将达到131亿元。这⼀增⻓主要得益于国家对卫星互联⽹作为“新基建”的战略定位,以及由此带来的⼤规模星座部署计划。低轨卫星作为卫星互联⽹的核⼼基础设施,其数量需求巨⼤。数据显示,中国在轨卫星数量由2020年的410颗增⾄2024年的903颗,其中低轨卫星数量从312颗增加到771颗,增⻓势头迅猛。

卫星制造环节的增⻓潜⼒不仅体现在市场规模的扩⼤,更体现在制造模式的深刻变⾰上。为了满⾜巨型星座对卫星数量、成本和交付周期的严苛要求,传统的“作坊式”卫星研制模式正迅速向“⼯业化、批量化”⽣产转型。例如,银河航天等企业已经开始采⽤⾯向批产的模块化设计,⽀持多模块并⾏总装、集成和测试,并结合机器⼈合舱⼯艺,以实现批量化并⾏测试,从⽽⼤幅提升⽣产效率。此外,鸿擎科技等企业也已建成国内⾸条低轨卫星⾃动化⽣产线,实现了平板卫星的批量化⽣产,显著降低了单星成本。这种制造模式的转变,为具备精密制造、⾃动化⽣产和供应链管理能⼒的装备制造企业提供了⼴阔的切⼊空间,特别是在卫星平台、有效载荷、核⼼部组件等领域。

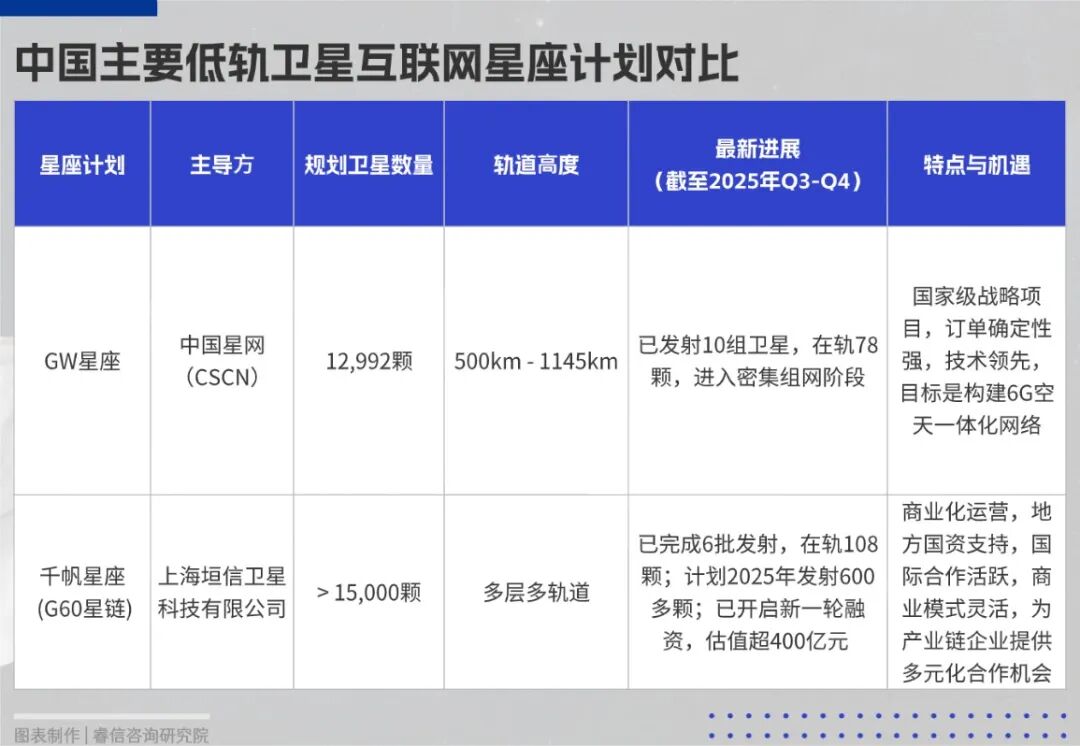

■ 核⼼星座计划(GW星座、千帆星座)进展与投资机遇

中国卫星互联⽹的建设主要由两⼤国家级星座计划引领,分别是由中国卫星⽹络集团有限公司(中国星⽹)牵头的“GW星座”和由上海垣信卫星科技有限公司(垣信卫星)实施的“千帆星座”(⼜称“G60星链”计划)。这两个项⽬不仅是技术⼯程,更是承载着国家战略意图的重⼤基础设施,其进展直接关系到整个产业链的投资机遇。

GW星座,作为中国⾸个卫星互联⽹计划,规划发射约1.3万颗卫星,旨在构建⼀个覆盖全球的天地⼀体化信息⽹络。该星座采⽤⾼、中、低轨卫星混合组⽹的⽅式,以满⾜不同业务需求。⾃2024年12⽉成功发射⾸批组⽹卫星以来,GW星座的部署节奏明显加快,中国星⽹在21天内进⾏了5次发射,部署了38颗卫星,显示出强⼤的执⾏⼒。根据规划,未来五年内将发射约10%的组⽹卫星,到2035年完成全部发射任务。GW星座的加速建设,为上游的卫星制造、⽕箭发射,以及下游的地⾯设备和运营服务带来了确定性的、⻓期且巨⼤的市场需求。

千帆星座则是⼀个更具商业化⾊彩的项⽬,由上海市牵头,垣信卫星负责实施,远景规划部署超过1.5万颗低轨宽频多媒体卫星。该计划分三期建设:⼀期部署648颗卫星实现区域覆盖,⼆期部署1296颗卫星完成全球覆盖,三期规划超过1.5万颗卫星提供多元融合业务。千帆星座的组⽹发射同样迅速,截⾄2025年7⽉,已完成90颗卫星的发射并开展业务测试,计划在2025年内发射超过600颗卫星以实现初步组⽹。垣信卫星已完成⾼达67亿元⼈⺠币的A轮融资,投前估值超过400亿元,显示出资本市场对其商业模式的⾼度认可。千帆星座不仅在技术上追求⾃主可控,还积极开拓海外市场,已与泰国、巴⻄等国签订合作协议,为中国卫星互联⽹产业的全球化发展提供了宝贵的实践经验。

■ 潜在⻛险:星座建设周期⻓、技术迭代快

尽管卫星互联⽹星座建设前景⼴阔,但其也⾯临着建设周期⻓和技术迭代快两⼤潜在⻛险。⼀个完整的卫星互联⽹星座,特别是像GW和千帆这样的巨型星座,其建设和部署周期通常⻓达数年甚⾄⼗年以上。这意味着投资回报周期较⻓,需要投资者具备⾜够的耐⼼和⻓期资本⽀持。在建设过程中,任何技术、资⾦或政策上的不确定性都可能导致项⽬延期或调整,从⽽影响投资收益。另⼀⽅⾯,卫星通信技术正处于快速发展阶段,新的通信标准、更⾼效的载荷技术、更先进的卫星平台不断涌现。例如,从⾼通量卫星(HTS)到甚⾼通量卫星(VHTS),再到未来的6G空天地⼀体化⽹络,技术迭代速度⾮常快。这意味着今天领先的技术,可能在⼏年后就会被淘汰。对于星座运营商和设备制造商来说,必须保持⾼度的技术敏感性和持续的研发投⼊,以跟上技术发展的步伐。否则,就可能⾯临技术落后、市场竞争⼒下降的⻛险。这种快速的技术迭代也给投资决策带来了挑战,需要投资者具备前瞻性的眼光,准确判断未来技术发展的⽅向。

下游:地面设备与运营服务市场分析

■ 地⾯设备市场规模:终端设备与相控阵天线

地⾯设备是连接天基卫星⽹络与最终⽤户的桥梁,是卫星互联⽹产业链中市场规模最⼤、商业化程度最⾼的环节。根据中商产业研究院的数据,中国地⾯设备制造市场规模从2020年的168亿元增⻓⾄2024年的188亿元,并预测在2025年将达到203亿元。这⼀市场的核⼼组成部分包括信关站、测控站等⼤型地⾯基础设施,以及⾯向⼴⼤⽤户的各类终端设备,如相控阵天线、卫星电话、物联⽹模组等。其中,⽤户终端设备,特别是具备⾼增益、低功耗、⼩型化特点的相控阵天线,是未来市场增⻓的主要驱动⼒。

随着低轨卫星互联⽹服务的普及,对⾼性能、低成本⽤户终端的需求将呈现爆发式增⻓。相控阵天线因其能够实现波束的快速、灵活扫描,⽆需机械转动即可跟踪多颗卫星,成为卫星互联⽹终端的主流技术⽅向。⽬前,以华为Mate60系列为代表的⼿机已经实现了通过内置⼩型化天线直连天通卫星进⾏通信的功能,标志着卫星通信技术开始向消费级市场渗透。三星也与中国电信合作,在其GalaxyS25系列⼿机中加⼊了天通卫星通信能⼒。未来,随着技术的进⼀步成熟和成本的下降,⽀持卫星通信将成为智能⼿机、汽⻋、⽆⼈机等终端设备的标配,这将极⼤地拓展地⾯设备市场的边界。对于⼤型装备制造企业⽽⾔,利⽤其在精密制造、电⼦元器件、系统集成等⽅⾯的优势,切⼊相控阵天线、卫星通信模组、⻋载/船载/机载终端等产品的研发和⽣产,是⼀个极具潜⼒的市场机会。

■ 运营服务市场规模与增⻓潜⼒

卫星互联⽹运营服务是产业链中价值实现的关键环节,其市场规模和增⻓潜⼒直接取决于⽤户规模和应⽤场景的拓展。根据中航证券的测算,到2030年,中国卫星互联⽹服务端的市场规模将达到227亿元。这⼀预测主要基于国家对卫星互联⽹产业发展的明确规划和政策⽀持。⼯信部在《关于优化业务准⼊促进卫星通信产业发展的指导意⻅》中提出,到2030年,要发展卫星通信⽤户超过千万,并实现⼿机直连卫星等新模式的规模应⽤。这⼀⽬标的实现,将为运营服务市场带来巨⼤的增⻓空间。

运营服务市场的增⻓潜⼒体现在多个⽅⾯。⾸先是⽤户群体的扩⼤。⽬前,卫星通信主要应⽤于航海、航空、应急、野外作业等特殊领域,⽤户规模有限。未来,随着⼿机直连卫星、⻋载卫星通信等技术的普及,普通消费者将成为卫星互联⽹服务的主要⽤户群体,这将带来⽤户数量的指数级增⻓。其次是应⽤场景的丰富。除了传统的语⾳和数据通信,卫星互联⽹还将与物联⽹、⼤数据、⼈⼯智能等技术深度融合,在智慧农业、远程医疗、环境监测、灾害预警等领域催⽣⼤量新的应⽤需求。例如,中国卫通已经建成了覆盖国⼟全境及“⼀带⼀路”重点区域的⾼轨Ka⾼通量卫星互联⽹,并推出了⾯向消费级市场的产品。三⼤运营商获得卫星移动通信业务牌照后,将依托其庞⼤的⽤户基础和⽹络资源,进⼀步推动卫星互联⽹服务的商业化落地,构建天地⼀体的通信格局。

■ 投资机会:⾏业应⽤拓展与“⼀带⼀路”市场

卫星互联⽹下游市场的投资机会不仅体现在国内消费级市场的巨⼤潜⼒,更体现在其⼴阔的⾏业应⽤前景和“⼀带⼀路”倡议带来的全球化机遇。在⾏业应⽤⽅⾯,卫星互联⽹凭借其⼴覆盖、⾼可靠、低时延的特性,能够为传统地⾯⽹络难以触及的场景提供关键通信保障。例如,在能源领域,南⽅电⽹已在云南丽江的偏远⼭区成功测试了利⽤低轨卫星互联⽹进⾏电⼒巡检和应急通信,验证了其在⼴域电⼒物联⽹中的应⽤价值。在交通领域,中国卫通的“海星通”服务已覆盖全球超过95%的海上航线,为远洋航⾏提供稳定的⽹络连接。随着低空经济的发展,卫星互联⽹还将为⽆⼈机、载⼈航天器等提供全天候的天基测控与数据传输服务。这些垂直⾏业的深度应⽤,将为运营服务商和设备供应商带来持续稳定的收⼊来源。

“⼀带⼀路”倡议为中国卫星互联⽹企业“⾛出去”提供了历史性机遇。共建“⼀带⼀路”国家多为发展中国家,地⾯通信基础设施相对薄弱,对卫星互联⽹服务有着迫切的需求。中国企业凭借在卫星制造、发射服务和地⾯设备⽅⾯的技术优势和成本优势,能够为这些国家提供⾼性价⽐的解决⽅案。例如,成都迅翼卫通已在印尼、⻢⾥等“⼀带⼀路”沿线国家深耕多年,为当地提供卫星通信⽹络建设和终端产品,成功帮助⻢⾥在沙漠地区部署了3G/4G卫星通信传输⽹络。千帆星座的运营⽅垣信卫星也已与巴⻄、泰国等国签署了合作协议,计划在当地铺设低轨道卫星系统并提供⽹络服务。这不仅为中国卫星互联⽹产业开辟了新的增⻓空间,也提升了中国在全球信息通信领域的影响⼒和话语权。

400-990-1998

400-990-1998

400-990-1998

400-990-1998

皇冠官方app平台

皇冠官方app平台