在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,二十届四中全会明确提出“推进文化自信自强,创造社会主义文化新辉煌”,并将文化建设置于国家发展全局的重要位置。“十五五”时期,我国将进一步深化公共文化服务体系建设,推动城市更新与文化创新深度融合,构建高品质人文城市。在此背景下,新型公共文化空间作为文化治理现代化与城市软实力提升的重要载体,正逐步从“功能型场所”向“生态型平台”跃升,成为重塑城市文化肌理、激发文化创新活力、增益市民文化获得感的关键力量。本报告立足政策导向与现实需求,系统分析新型公共文化空间的发展逻辑、商业模式与社会价值,为政府规划与市场参与提供决策参考。

一、从“文化容器”到“文化土壤”:激发文化生产与创新

在传统的文化空间运营模式中,博物馆、美术馆、剧院等机构通常扮演着“文化容器”的角色——它们以陈列、保护和展示已有的文化成果为主要功能,强调文化的保存与传播,观众在其中更多处于被动接收的状态。这种模式虽然有助于经典文化的传承,却在参与性、创造性和可持续性上存在局限。随着城市更新进程的加速与创意经济的崛起,一种新型的文化空间范式正在形成:它不再满足于仅仅作为文化的“容器”,而是致力于转变为孕育创新的“文化土壤”,通过空间设计、业态组合与运营机制的创新,推动文化生产与消费的深度融合。

这类新型文化空间——例如创客空间、艺术工坊、协作型工作室、开放排练厅与共创型展览空间等,通过提供低成本、高灵活性的物理环境与资源共享平台,极大地降低了文化创作的门槛。它们不仅仅是一个场所,更是一个连接创作者、观众、资源与市场的生态系统。在这里,专业的艺术家可以与业余爱好者共同创作,手工艺人能够通过开放市集直接触达消费者,年轻导演可以以极低的成本试验新锐戏剧作品。文化的创造从封闭的、高门槛的专业领域走向开放、多元的大众参与,真正实现从“观赏性”到“体验性”、从“单向传播”到“共同创造”的转变。

在这一转变过程中,新的商业模式与文化业态应运而生。传统的文化机构多依赖门票收入、政府资助或商业赞助,而新型文化土壤则倾向于构建多元化的收益结构。许多创客空间和开放工作室采用会员制度,用户支付月费或年费即可使用专业设备与场地。比如北京“798艺术区”内的某些共创空间,提供从陶瓷工坊到数字制造实验室的不同套餐,月费从500至3000元不等,吸引了大量独立设计师与艺术创作者入驻。文化空间不再单一依赖展览或演出,而是融入零售、餐饮、教育等复合功能。上海“上生·新所”将历史建筑改造为文化综合体,引入书店、咖啡工坊、体验式剧场和创意市集,形成“文化+消费+社交”的闭环。数据显示,这种混合业态可使整体客单价提升30%以上,顾客停留时间平均延长2-3小时。借助数字化工具,新型文化空间能够更精准地识别用户需求,构建线上线下联动的创作者社区。成都“方所”书店通过会员数据分析推出定制化课程与沙龙,年收入中非图书业务占比已达40%,包括创意工作坊、版权合作与定制出版等。

真正意义上的“文化土壤”,不仅是物理空间的重构,更是机制与生态的创新。它通过开放资源、促进协作、降低创作与试错成本,使文化创新从高度机构化、专业化的活动转化为广泛分布的、日常的实践。在这个过程中,空间运营者不再是简单的场所提供者,而是文化创新的催化者、资源链接者与生态构建者。

二、打破边界促融合:重塑文化传播与消费模式

在功能融合方面,新型公共文化空间通过“书店+”“图书馆+”“老旧厂房+”等模式,构建出多层次的文化消费场景。例如上海“朵云书院”不仅提供阅读空间,还融合了展览、咖啡、文创产品销售和观景台功能,成为兼具文化性与社交性的城市地标。北京“朗园Vintage”将旧工业建筑改造为融合剧院、设计工作室、主题餐厅和创意市集的综合体,使文化体验与消费行为自然衔接。这种融合本质上是通过场景增值提升单位面积效益——文化内容吸引人流,配套业态实现变现,不同功能模块间形成相互导流的良性循环。其商业逻辑在于:以文化内容建立品牌调性,以空间体验提升用户停留时间,以多元消费场景提高坪效,最终形成文化价值与商业回报的双向赋能。

人群融合则是新型公共文化空间的社会价值创新。通过精心设计的空间形态与内容策划,这些场所成功打破了传统文化机构受众单一的局限。成都“方所书店”每周举办的文学对谈、手作工坊、音乐分享会等活动,同时吸引着银发族、亲子家庭与年轻群体;深圳“愈欣书店”通过划分儿童阅读区、茶艺体验区和共享办公区,让不同年龄段和需求的用户在同一个空间内各得其所。这种融合不仅创造了代际交流的契机,更形成了独特的“文化磁场”效应——通过高频活动维持用户黏性,通过社群运营转化私域流量,通过跨界用户碰撞激发新的消费需求。

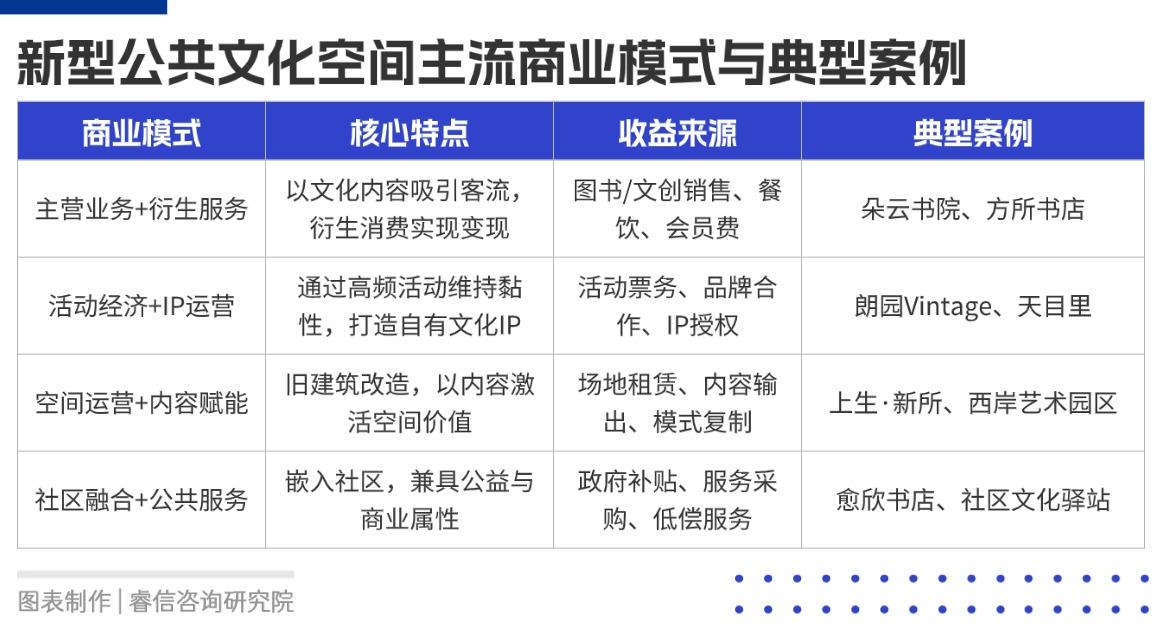

从商业模式看,这类空间通常采用“主营业务+衍生服务+活动经济”的组合收益模式。主营业务(如图书销售、餐饮)提供基础现金流,衍生服务(如文创产品、会员订阅)提升利润率,而文化活动(收费沙龙、品牌联名活动)则兼具盈利与引流功能。更重要的是,它们通过打造文化IP获得品牌溢价能力,进而实现空间授权、模式输出等轻资产扩张可能。这类空间的成功关键在于把握好了三组平衡:文化调性与商业活力之间的平衡,标准化服务与个性化体验之间的平衡,公益属性与盈利要求之间的平衡。它们证明了一个可持续的文化商业模型:以空间为媒介,以内容为核心,以社群为纽带,最终形成文化价值、用户体验与商业效益的共生系统。

三、赋能城市“灰空间”:活化城市记忆与肌理

近年来,一种以“微更新”为特征的城市更新模式逐渐兴起,许多新型公共文化空间通过对工业遗产、历史建筑或社区闲置空间的创造性改造,实现了文化传承与街区振兴的双重目标。这种方式不再依赖于大拆大建,而是以轻量、灵活的设计介入,在尊重历史肌理的基础上实现空间功能置换与文化增值,进而推动商业业态的有机生长,形成修复型、共生型的文化发展路径。

许多工业遗产和历史建筑承载着城市的集体记忆,但其原有功能已逐渐消退。通过改造而非拆除,不仅降低了更新成本,也延续了场所的文脉。上海西岸艺术园区由旧纺织厂房、航空储油罐改造为美术馆群和表演空间,形成黄浦江畔重要的文化走廊。小而精的文化空间常成为激活社区的关键触媒。例如,位于成都的“方所”书店,依托历史街区空间,以图书为核心,融合展览、咖啡、文创产品等多元业态,不仅吸引读者,也带动周边餐饮、零售的发展,形成文化消费生态圈。这类空间往往以“文化灯塔”之姿,提升区域吸引力,重塑人流动线,为周边商业注入持续客流。新型文化空间带动商业发展的过程通常经历三个阶段:

首先需明确文化主题与受众,如艺术、阅读、手作等,并依此进行建筑改造与场景营造。改造注重保留原有结构与风貌,同时嵌入符合当代需求的基础设施与审美元素。例如,重庆鹅岭二厂文创园区在保留印刷厂建筑外观的同时,内部改建为剧场、买手店、咖啡馆,形成新旧对话的空间体验。

其次,文化空间通过展览、沙龙、工作坊等内容持续吸引目标人群,尤其是年轻消费力和文化爱好者。如杭州“天目里”艺术综合体,通过频繁举办艺术活动和设计论坛,聚集人气,形成稳定且具有黏性的文化社群。

随着人流稳定,周边逐渐衍生出配套商业:首阶段以文化衍生品、轻食咖啡为主;随后吸引更多元业态,如设计师品牌、体验式零售、特色餐饮等,最终形成“文化-商业-社区”共生体系。例如,深圳南头古城改造中,先以历史展览馆、本地文化展示吸引关注,随后引入创意餐厅、独立品牌店和民宿,逐步形成完整文化消费链条。

新型公共文化空间的兴起远不止于文化领域的自我更新,更代表了一种具有高度商业敏感性与可持续性的城市发展新模式。其核心价值在于通过文化内容与空间运营的深度融合,重构了“人、货、场”的关系,形成了以内容赋能商业、以空间激活流量、以社群延续价值的良性循环。

400-990-1998

400-990-1998

400-990-1998

400-990-1998

皇冠官方app平台

皇冠官方app平台