随着电影票房增长见顶、内容成本高企及流媒体冲击加剧,传统影视院线公司正面临增长瓶颈。为突破单一票房依赖,行业领先企业正积极寻求“第二增长曲线”。深度开发IP衍生业务与战略性布局短剧赛道,已成为当前最受关注且最具潜力的两大增长方向。这两大方向不仅能带来直接的经济回报,更能反哺核心影视业务,构建更具韧性的商业生态。

一、行业背景:传统增长模式见顶,转型迫在眉睫

近年来,中国电影行业已告别过去两位数的高速增长阶段,逐步进入了一个平台调整期。根据国家电影局发布的数据,尽管年度总票房在仍能突破600亿元大关,但增长率明显放缓,观影人次的增速也从早年的两位数增长回落至个位数甚至出现负增长。与此同时,全国银幕总数持续增长,已超过八万块,单块银幕的平均产出却呈现逐年下滑趋势,这意味着市场已从增量竞争转向存量竞争,影院之间的客源争夺日趋激烈。

在行业整体增长乏力的情况下,制作端的成本压力却并未减轻。一部商业大片的投资结构中,顶级演员的片酬仍占据相当大比例,虽然相关部门出台“限薪令”以调控演员片酬,但大制作影片为追求市场效应,往往在视觉特效、场景搭建、宣传发行等方面持续加大投入。例如,某些国产视效大片制作成本动辄数亿元,而票房收入能否覆盖成本并实现盈利,则高度依赖影片是否成为“爆款”。这种“押宝式”的投资模式,使得影视公司业绩波动剧烈,一旦项目未能达到预期,便可能面临较大亏损。

另一方面,流媒体平台的快速崛起持续蚕食传统电影市场的用户时间。以爱奇艺、腾讯视频、优酷为代表的长视频平台,以及抖音、快手等短视频应用,不仅提供了海量的内容选择,还凭借其精准推荐算法和移动便捷性,大幅占据了用户的日常娱乐消费。据中国互联网络信息中心统计,国内网络视频用户规模已超过九亿,人均单日使用时长居高不下。此外,疫情期间多部影片转为线上首发,进一步模糊了院线窗口期的边界,观众对“宅家观影”接受度提升,这在一定程度上动摇了传统影院模式的消费根基。

更为关键的是,中国电影企业多数仍严重依赖票房收入,非票房业务贡献较低。相比之下,好莱坞主流公司通常来自衍生品、授权、流媒体、主题娱乐等多元业务的收入占比可达三至四成。国内虽有个别IP尝试开发周边产品,但整体尚未形成成熟稳定的多元盈利结构。一旦面临类似疫情停业、内容审查政策收紧或档期竞争加剧等外部冲击,企业的经营风险便极为突出。

二、第一增长方向:深度开发IP衍生业务,实现价值最大化

IP衍生业务的核心价值在于突破传统影视行业依赖一次性票房收入的局限,将其延伸为长期、多元且可持续的商业价值体系。通过系统化的IP运营,影视内容从短暂的观影消费转化为贯穿多年的产业链条,不仅极大丰富了收入来源,也构建起以IP为核心的泛娱乐生态,显著提升内容资产的生命周期与商业天花板。

在商品授权与零售领域,IP衍生已展现出强大的市场潜力。以潮玩手办为例,华谊兄弟与泡泡玛特等头部潮玩公司合作,将电影角色开发为限量版收藏手办,部分热门款单品销售额突破千万元,远超影片票房的分账收益。联名商品同样是扩大IP影响力的有效路径,如《流浪地球》系列与汽车、电子产品、服装等行业的品牌联名,不仅带来可观的授权收入,还通过多渠道消费场景持续触达不同圈层用户,形成品牌共振。而在线下零售端,影院大堂设立的衍生品专卖区已成为标准配置,销售涵盖T恤、钥匙扣、海报等主题商品。迪士尼是全球范围内的典范,其2022财年消费品及互动娱乐业务收入高达近230亿美元,持续证明衍生品在收入结构中的支柱地位。

线下实景娱乐正成为IP价值延伸的重要方向。主题园区与展览将影视IP转化为可体验、可互动的实体空间,实现从“观看”到“沉浸”的跨越。例如《长安十二时辰》在西安打造的线下主题街区,开业首年客流量超200万人次,通过门票、特色餐饮、场景租赁与摄影服务等实现多维度盈利。万达电影也依托万达广场的商业生态,积极布局电影主题展与沉浸式体验区,探索“电影+商业”的协同模式。此外,影视IP与剧本杀、密室逃脱等新兴业态的结合增长迅猛,据行业报告,2023年中国剧本杀市场规模已突破200亿元,其中由《刺杀小说家》《唐人街探案》等IP改编的剧本作品备受追捧,有效吸引年轻消费群体,形成新的内容消费场景。

数字衍生品的兴起为IP价值挖掘开辟了新路径。基于区块链技术的NFT与数字藏品,正成为影视IP在数字资产领域的重要探索。例如,华纳兄弟曾为《黑客帝国》系列发行NFT藏品,瞬间售罄并引发二级市场溢价交易。这类数字衍生品不仅开辟了新的收入来源,更是构建Web3粉丝社区、增强粉丝参与感和身份认同的创新方式,为IP的长线运营注入科技动力。

从核心价值维度看,IP衍生业务首先创造了超越电影上映周期的长期现金流。以迪士尼的《冰雪奇缘》为例,其衍生品收入在电影上映数年后仍保持稳定,有效平滑了公司的营收波动。其次,多样化的衍生形态持续反哺IP生命力,通过商品、实景、游戏等多种媒介不断唤醒用户情感记忆,维持IP热度。最后,IP衍生品也是构建粉丝社群的关键纽带,通过赋予用户身份认同与情感归属,将普通观众转化为忠实粉丝,为后续影视作品、系列化开发奠定坚实的用户基础,形成良性的IP生态循环。

三、第二增长方向:战略性布局短剧赛道,抢占流量新高地

短剧赛道正以惊人的速度重塑内容行业格局。据《2023中国网络视听发展研究报告》显示,国内短视频用户规模已达10.12亿,其中超过50%的用户看过3分钟以内的微短剧。这种“短平快”的内容形态不仅契合了当代用户的碎片化消费习惯,更成为影视公司转型升级的重要突破口。

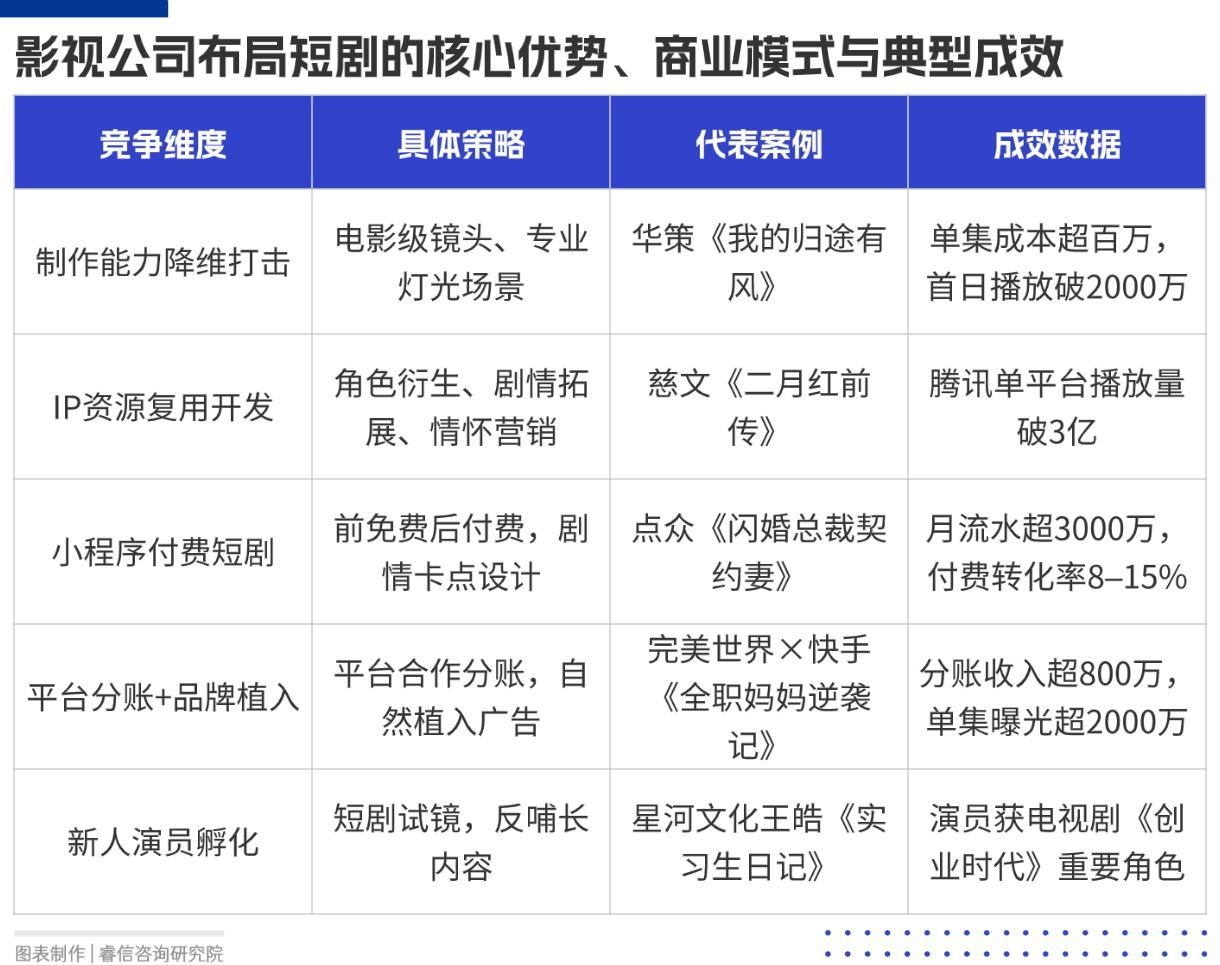

专业制作能力正在成为影视公司入局短剧的核心优势。相比普通MCN机构,传统影视公司拥有完整的工业化制作体系。例如华策影视出品的《我的归途有风》,在镜头语言、灯光造型、场景搭建等方面都保持着电影级水准,单集制作成本超过百万,上线首日即获得超2000万播放。这种降维打击使得专业影视公司作品在众多短剧中脱颖而出,有效提升了行业品质门槛。

IP资源复用为影视公司提供了独特的创作优势。慈文传媒将经典剧集《老九门》中“二月红”这个角色进行衍生开发,制作的短剧《二月红前传》在腾讯视频单平台播放量突破3亿。这种IP衍生模式不仅降低了创作风险,更通过情怀营销激活了存量用户。同时,旗下新人演员通过参演短剧获得市场检验,比如星河文化的新人演员王皓就是在短剧《实习生日记》中表现突出,随后获得了电视剧《创业时代》的重要角色。

在商业模式上,小程序短剧已成为最直接的变现渠道。点众科技开发的《闪婚总裁契约妻》通过微信小程序投放,采用前10集免费、后续每集1元解锁的模式,上线一个月即创造超3000万元流水。这种付费模式的关键在于精准设计剧情卡点,通常在主角命运转折或悬念揭晓前设置付费节点,付费转化率可达8-15%。

平台分账模式为优质内容提供了持续收益。快手短剧在2023年推出了“星芒计划”,提供最高500万的单部分账金额。完美世界与快手合作的《全职妈妈逆袭记》通过平台分账获得超800万元收入,同时在剧集中自然植入母婴品牌,单集品牌曝光量超2000万。这种模式要求内容既要有持续吸引力,又要兼顾商业化植入的合理性。

四、面临的挑战与风险

当前,国内公司在IP的长期价值挖掘与变现上,普遍面临衍生品开发能力不足的挑战。这首先体现在IP的甄选与长期规划上,并非所有热门内容都具备开发衍生品的潜力,一个成功的IP衍生品体系需要建立在独特的世界观、具有辨识度的角色形象和深厚的情感连接之上。然而,国内许多公司仍缺乏对IP进行全生命周期管理的经验,在衍生品的设计环节,往往陷入创意匮乏或与IP核心精神脱节的困境;在供应链管理上,如何把控产品质量、成本与生产效率是一大难题;在零售端,也缺乏成熟的线上线下运营体系和分销渠道。这使得许多潜在的IP价值无法被有效转化,产业链难以延伸,限制了商业模式的升级与收入结构的多元化。

成功的影视院线公司将不再仅仅是“内容的制造商”和“影院的运营商”,而将转型为“IP的运营者”和“用户的连接者”。通过“IP衍生+短剧”双轮驱动,构建一个以优质内容为核心,辐射商品、体验、社群的多元化商业帝国,从而在激烈的市场竞争中立于不败之地,真正实现可持续的“第二增长曲线”。

400-990-1998

400-990-1998

400-990-1998

400-990-1998

皇冠官方app平台

皇冠官方app平台